設計基準期間、設計耐用年数、再現期間は、構造エンジニアが頻繁に遭遇する3つの概念です。工学構造物の信頼性設計に関する統一規格は

「規格」(以下、「規格」といいます)第2章「用語」には、設計基準期間と設計使用期間の定義が記載されていますが、これらの違いは何なのか、まだ多くの人が少し混乱しているものと推定されます。

1. 返品期間

議論に入る前に、「再現期間」についておさらいしておきましょう。前回の記事で、50年に一度=50年に一度? ——構造エンジニアが知っておくべき風速の常識その4で触れたように、荷重の再現期間とは「ある事象の発生または発生から次の事象の発生までの平均的な時間間隔」を指し、「年」で測られた再現期間と荷重の年間超過確率は反比例します。例えば、再現期間が50年の風荷重の場合、年間超過確率は2%ですが、再現期間が100年の風荷重の場合、年間超過確率は1%です。

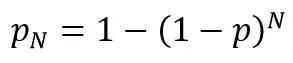

年間超過確率がpである風荷重について、ある年に風速を超えない確率は1-pであり、N年間で風速を超えない確率は(1-p)のN乗である。したがって、N年間の風速の超過確率は、以下の式で計算できる。

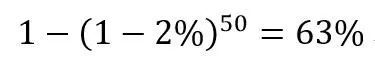

この式によれば、50年再現期間の風荷重の場合、年間超過確率はp=2%であり、50年以内の超過確率は次のようになります。

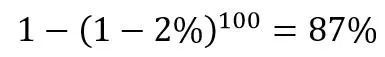

100 年間の超越確率は次のように増加します。

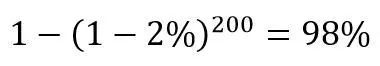

そして、200 年以内にそれを上回る確率は次のようになります。

2. 設計基準期間

上記の例から、変動荷重の場合、超過確率のみを言及し、それに対応する時間の長さを言及しないのは無意味であることがわかります。結局のところ、長期的には人が死亡し、変動荷重を超過する確率はほぼ100%となり、建物は倒壊します(倒壊前に解体されない限り)。したがって、計測基準を統一するためには、変動荷重値の時間パラメータとして統一された時間スケールを規定する必要があります。この時間スケールが「設計基準期間」です。

「建築構造物の荷重に関する規定」第3条1項3号は、「変動荷重の代表値を決定する際は、設計基準期間を50年としなければならない」と規定しています。これは必須規定です。なぜ必須かというと、「則ち則ち則ち則ち」というように、時間的な基準を定めなければ、荷重超過確率や構造物の信頼性指標(破損確率)を議論しても意味がないからです。

投稿日時: 2023年4月28日